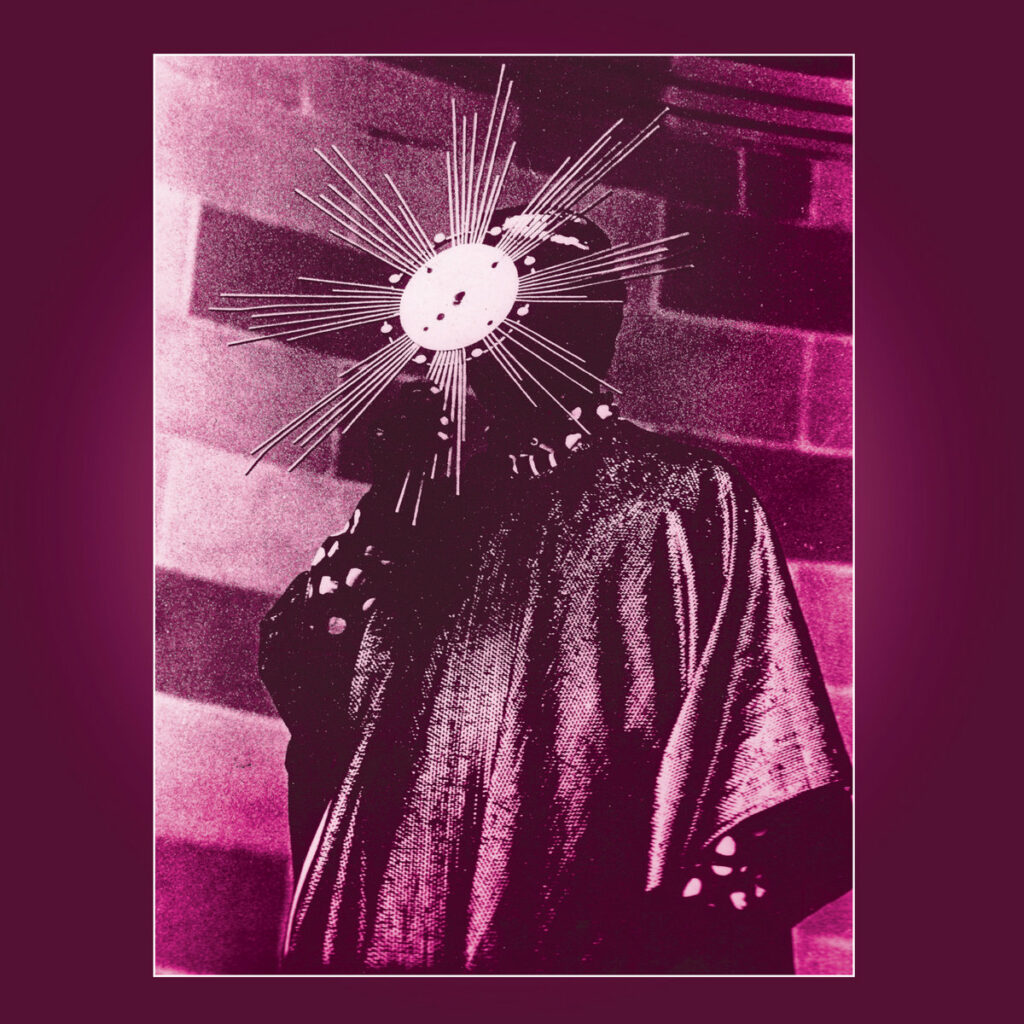

La peur, l’amour et le club

La peur, l’amour et le club

A quelques mois d’intervalle, deux films ambitieux ont proposé une adaptation du roman La Bête dans la jungle de Henry James. Un signe de notre temps puissant qui nous renseigne sur le délitement du potentiel de la relation et place la piste de danse en centre de leur récit.

Que peut-on encore bien dire de l’amour sur grand écran? L’amour, cette obsession traversant les âges, est un puits sans fond où viennent encore puiser cinéastes, artistes et auteur•ice•s pour dérouler des histoires, tantôt heureuses, tantôt dramatiques. L’amour n’est-il pas dépassé en 2024 d’ailleurs? La presse se fait l’écho régulièrement des remises en question profondes des relations amoureuses aujourd’hui, de jeunes générations souhaitant, pour des raisons qu’ils convient de respecter, se libérer de l’emprise manifeste que constitue l’attachement.

Explorer les relations amoureuses, explorer les relations tout court, les relations humaines, l’harnachement unique faisant de chacun•e un être social et sensible reste la lettre de mission fondamentale de l’art, bastion vacillant et fragile d’une humanité éreintée, essoufflée, perdue, cherchant aveuglement le sens de son histoire et de son devenir.

Coup sur coup, deux cinéastes, Patric Chiha et Bertrand Bonello, ont fait le pari d’interroger l’état de la relation par leur adaptation respective du roman court La bête dans la jungle d’Henry James, paru en 1903. Logiquement, de nombreux points communs existent entre ces deux films, le premier dont le titre reprend mot pour mot celui du roman, le second se limitant à “La bête“. Deux œuvres ambitieuses, exigeantes, non conventionnelles au regard du cinéma actuel. Deux mélodrames, pas feel good pour un sou, où la musique et la danse s’invitent avec subtilité et éloquence dans le récit. Deux oeuvres qui offrent un miroir saisissant sur l’angoisse, le risque, la peur, l’attente, la solitude.

Le club, un sas pour les corps

Ce qui m’a frappé évidemment, moi, le dj, est la place réservée au club et aux pistes de danse dans ces deux oeuvres. Pour le film de Chiha, un club parisien, dont on présume qu’il s’agit, au début du film, du légendaire Palace, constitue l’unité de lieu du récit. Le film, par delà sa substance narrative première, la relation manquée entre les deux protagonistes de l’histoire, propose ainsi une traversée de la dance music parisienne à travers trois décennies. Apres une magistrale scene d’ouverture dans laquelle résonne le hit cosmic disco Hills Of Katmandu des italiens Tantra, la quasi intégralité de la bande musicale est ensuite un matériau originale composé par Florent Charissoux, Dino Spiluttini et Yelli Yelli. Les esthétiques évoluent années après années, respectant l’histoire musicale de ces 30 dernières années : nu-wave, post punk, house, techno. Le club se vide même à l’orée des années 1990, lorsque le sida décime la communauté des nightclubbers, décimant les pistes de danse et sonnant la fin des illusions déjà perdues des années 1980. De longues séquences de danse illustrent l’évolution de la piste, l’évolution des corps, de la posture et du commun qu’ils forment par leurs mouvements en symbiose ou dissonance. On assiste ainsi à leur desserrement irrémédiable. On ressent profondément l’atomisation de cette piste, les barrières invisibles mais pourtant bien réelles qui s’invitent entre les corps et par la même les esprits. D’une piste collective, joyeuse, insouciante et volage, le lieu devient progressivement celui d’une performance plus inhibée, plus personnelle, plus distante.

Pour “La bête“, les scènes de club sont également centrales dans le dispositif déployé par Bonello. En 1910, dans la première partie du film, lors d’une réception mondaine et bourgeoise, où les corps dansent à deux dans les salons d’un hôtel particulier parisien. En 2014, ensuite, dans un club de Los Angeles, où une bande son hip hop bien rough campe une ambiance méta-urbaine et brutale, à l’image de cette ville de déseperé•e•s. En 2044, enfin, où un lieu énigmatique, refuge des âmes égarées et trop humaines, accueillent des danseur•euse•s s’enivrant des fossiles musicaux des temps passés. On entre une première fois dans ce club, alors nommé 1972, en référence à la bande musicale du soir, entièrement consacrée à cette année. La soul music se fait alors entendre. On y retourne une seconde fois, pour une soirée 1980, où les danseur•euse•s suivent la pulsation plus mécanique de la nu-wave. On y termine le chemin, en 1963, sur le son d’un titre de Roy Orbison, Evergreen, vestige d’un fantasme amoureux impossible. A cette supervision musicale s’ajoute la musique originale de Bertrand Bonnelo, qui structure le récit et apporte, bien que son scénario n’en manque aucunement, une touche énigmatique, anxiogène, quelque peu suffocante. Ses compositions sont d’une grande qualité, paysages électro-acoustiques sombres et singuliers, comme à l’habitude avec lui, dont la musique est le premier métier.

Le lieu où l’on se retrouve pour danser collectivement semble être donc le dernier sanctuaire de la relation potentielle. Pourtant, dans les deux cas, on comprend que ce territoire n’offre aucune garantie pour échanger, rencontrer, lier les âmes. L’angoisse s’estompe, les corps vivent à travers les pulsations rythmiques, convoquant un certain primitivisme anthropologique. Pourtant la solitude demeure et la relation reste illusoire.

La nuit dernière, un dj à sauver ma vie?

En 1982, le goupe Indeep sort l’anthem disco Last Night A Dj Saved My Life. Ce titre, glorifiant la figure d’un disc-jokey sauveur d’âme, prêtre de l’absolution post-moderne, devient un hymne de la génération électronique qui vient. Mais Last Night A Dj Saved My Life paraît surtout être le Easy Rider de la dance music. Ce morceau annonce déjà la fin de l’ère disco dont les observateurs avisés situe l’existence entre 1977 et 1979. Le désir et son absolu, dont le disco se gorge avec un sens à la fois naïf et distancié, s’est envolé pour laisser place au monde des années 1980, celui des golden boys, de la cocaïne et des âmes qui se souillent dans un réalisme capitaliste dont le triomphe sera achevé avec la fin de l’URSS et la chute du Mur de Berlin.

Un dj n’a jamais sauvé de vie, soyons honnêtes. Ceci est plutôt le job des chirurgiens, des pompiers ou des sages femmes. Tout au plus, un dj est révélateur de lumières, vecteur d’ondes fraternelles, passeur d’amour et de désir, bâtisseur d’un commun éphémère mais si précieux. Le terrain, le laboratoire, le territoire du dj est la piste de danse et lorsque les ingrédients sont réunis, celle-ci s’envole, s’arrache à la réalité sans horizon, pour gravir les montagnes célestes en compagnie d’une communautés de danseur•euse•s.

J’ai déjà évoqué dans de précédents textes le rendez-vous souvent manqué entre cinéma et pistes de danse. L’histoire du cinéma n’est pas d’un grand secours pour révèler au plus grand nombre ce que peut-être, à certains moments, dans certains lieux, avec certaines personnes, une piste de danse. Soit un levier d’émancipation individuelle et collective.

Sur ce dernier point, les deux films dont il est question ici, se détournent volontairement de cette dimension salvatrice de la piste. Leur récit l’impose et il ne peut en être autrement. Cependant, les deux films entretiennent un rapport équivoque et en cela subtil et éloquent, au dancefloor. Leurs personnages ne seront pas sauvés à travers elle, sans, néanmoins, se perdre davantage à son contact, comme il est généralement le cas au cinéma.

Ni lieu d’illumination, ni lieu de perte, la piste de danse reflète simplement l’époque et le contexte dans lequel naviguent les personnages. Et c’est très bien ainsi. Pas de fables sur les potentialités politiques des clubs. Le principe de réalité empêche, si toutefois on fait preuve d’honnêteté, de leur conférer une telle responsabilité.

Les personnages n’ont de cesse de revenir vers la piste. Dans le film de Chicha, ils ne la quittent même jamais. On pressent qu’il cherchent en son sein les motifs tant de leur désarroi que de leur espérance. Incapable de résoudre leur injonction contradictoire, en prise à l’angoisse et la peur pétrifiante, ils se résolvent à libérer leur corps et tenter de saisir les bribes d’un désir qui leur échappe.

La fin d’une histoire serait-elle scellée par la fin de la relation?

Le personnage de Gabrielle, campée par Léa Seydoux dans “La bête“, se résout aussi et surtout à la purification de son ADN par l’intelligence artificielle, qui, on le comprend, en 2044, a pris le contrôle de la vie humaine. Cette purification consiste, comme des parallèles avec la pratique de l’hyptnose le suggère dans le film, à remonter le fil de ses vies antérieures pour provoquer une catharsis dont le dessein est radical : tuer la passion, les sentiments et les émotions pour bâtir un homme (ou une femme) raisonné, et expurgé de toute angoisse existentielle. Fini la peur, fini le risque, fini l’angoisse. Reste des individus parfaitement fonctionnels, non déviants, non assujettis aux affects, maîtrisant leur émotions au point de savoir les briser.

Parle t-on ici de science fiction, de dystopie, d’anticipation? Ce projet de développement personnel visant au primat de la pensée rationnelle sur les émotions n’est-il pas déjà en marche?

Lors d’une expérience professionnelle récente au sein d’un réseau de lecture publique, j’ai eu accès à une étude d’évaluation du Pass Culture, mis en place par l’exécutif pour permettre une plus grande accessibilité des jeunes aux oeuvres culturelles et artistiques. Je passe sur les ressorts de cette politique culturelle de guichet, ce serait hors-sujet. Un chiffre m’a alerté dans cette évaluation. Ce chèque culture a permis, et c’est tant mieux, à beaucoup de jeunes d’entrer dans des librairies et consommer des livres. Savez-vous, pour la tranche des 18-25 ans, quel était leur rayon préférentiel (et de loin!) ? Développement personnel.

Dans le chaos du monde, ses non-sens, ses injustices, ses pressions. Au plus prés d’un réalisme capitaliste démesuré, omniscient, déferlant sans discontinuité sur nos vies intimes et collectives. Quoi de plus normal que de se protéger. La peur, et le risque sont des vecteurs d’angoisse et cette dernière n’a pas de place dans la l’ultra compétitivité du monde tel qu’il est. La réciprocité est ainsi si difficile à toucher, à expérimenter dans un monde où chacun•e préfère le développement de soi au courage de la relation aux autres.

Henry James, Patric Chiha, Bertrand Bonnelo nous le rappellent avec force et virulence par leurs oeuvres. Le peur, l’amour, le club, ce triptyque n’est pas de notre temps, il forme un îlot bien désemparé pour répondre aux évolutions anthropologiques en cours. La catastrophe est à l’oeuvre, comme elle traverse toute notre histoire et il serait facile de se contenter de la décrire et la documenter comme je le fais moi-même par ce texte.

“Devenir révolutionnaire, c’est s’assigner un bonheur difficile, mais immédiat“ proclame en conclusion de A nos amis le Comité Invisible. Et c’est certainement ce que continue à faire danseuses et danseurs, djs, musiciens, lorsqu’il se rassemble le temps d’une nuit pour danser. Malgré tout.